在新能源汽车普及的浪潮中,“充电焦虑”始终是困扰车主的难题。传统充电桩的固定位置常导致“车找桩”的奔波与排队,而新疆的创新实践正打破这一僵局——通过部署移动充电站,让充电桩“主动跑向”车辆,开启“桩找车”的智慧出行新时代。

一、技术突破:从“固定”到“移动”的充电革命

移动充电桩的核心在于模块化设计与智能调度系统的深度融合。以新疆G30连霍高速盐湖服务区为例,车主通过手机小程序下单后,搭载激光雷达和导航系统的移动充电机器人自动行驶至车辆旁,完成充电流程。这种设备不仅体型小巧,还能在服务区有限空间内灵活穿梭,大幅提升充电效率。

技术上,移动充电桩采用全液冷超充和耐低温电池技术,即使在北疆-30℃的极寒环境中,仍能保持稳定输出。其内置的“光储充一体化系统”可利用新疆丰富的光照资源储能,减少对电网依赖,实现绿色能源循环利用。

二、场景应用:破解三大充电痛点

节假日高速服务区高峰应对

今年“五一”假期,新疆交投实业在G30连霍高速沙尔湖服务区增设移动充电补能车,单次蓄能1100度电,可满足40辆新能源车快速补能(30分钟满电出发),有效缓解了改扩建路段的充电压力。

景区季节性需求灵活调配

针对喀纳斯、天山天池等季节性开放的5A级景区,移动充电车在旅游旺季驻点,淡季转移至其他区域。这种“随需而动”的模式避免了传统桩“建而不用”的资源浪费,尤其适合新疆地广人稀的特点。

无人区应急补能

在连霍高速星星峡服务区至哈密近300公里的无人区段,移动充电站通过模块化快速部署,填补了固定桩的空白,成为新能源车穿越戈壁的“生命线”。

三、用户体验升级:从“焦虑”到“无感”

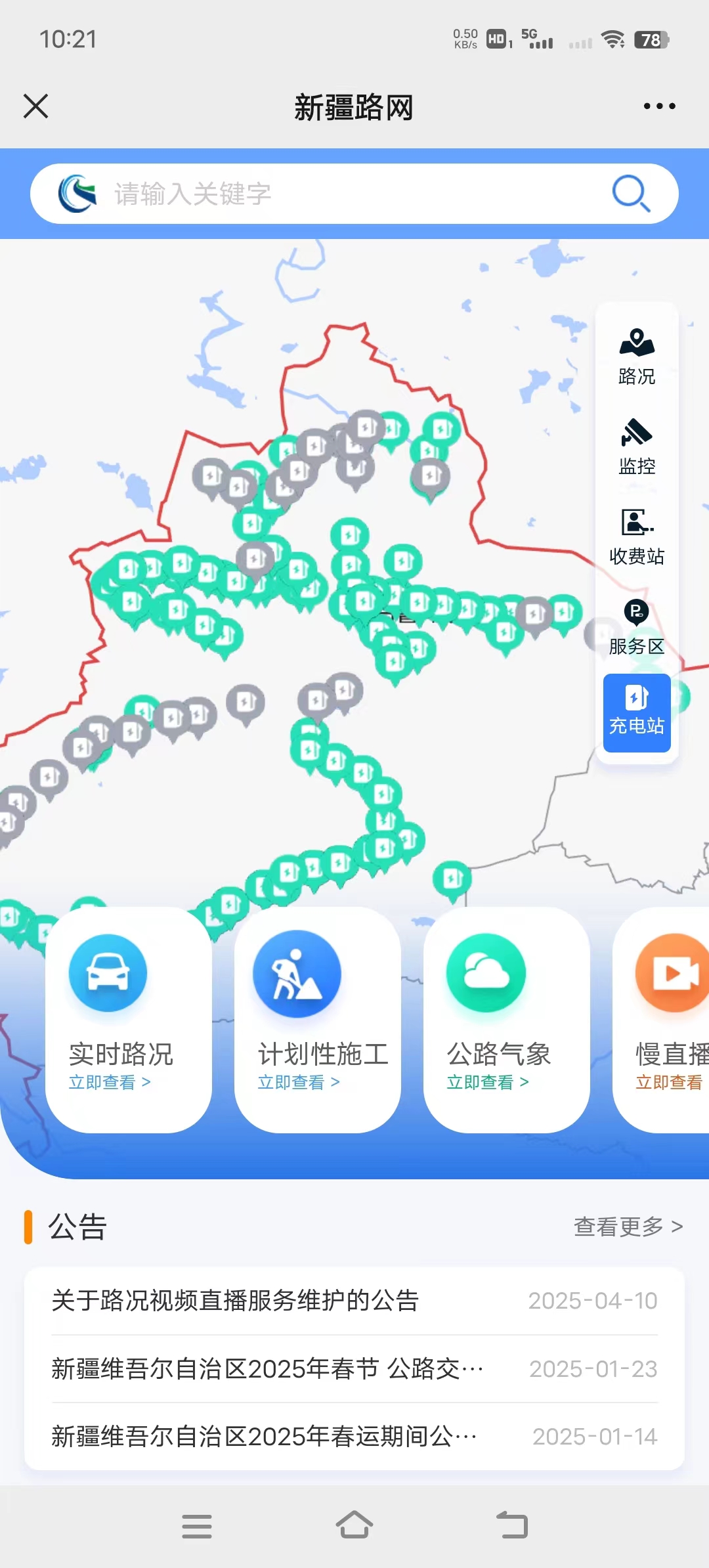

通过官方公众号和小程序,车主可实时查询充电桩位置、状态,并规划充电路径,实现“充电即服务”的无缝衔接。

更前沿的是,新疆正试点车网互动(V2G)技术,让新能源车在电网负荷高峰时反向供电,既缓解景区用电压力,又为车主创造额外收益,形成能源交互的闭环生态。

四、未来蓝图:织就全域绿色充电网络

新疆的“固定+移动”双轨模式,正在为全球高寒、偏远地区提供绿色出行样本。根据《自治区高质量充电基础设施体系实施方案》,到2025年底,A级以上景区将实现充电设施全覆盖,而移动充电车的动态调配能力将成为关键支撑。

展望未来,随着自动驾驶充电机器人和无线充电技术的成熟,“桩找车”将不再局限于服务区,而是渗透至城市街巷、乡村公路,真正实现“充电自由”。

结语

都市电工和您一起分享从“车追桩”到“桩追车”,新疆用技术创新重新定义了充电服务的边界。这场由移动充电引领的出行革命,不仅让“诗与远方”摆脱续航束缚,更推动着新能源汽车产业与智慧城市建设的深度融合。下一站,或许充电桩会“飞”向天空?让我们拭目以待。